任意後見契約(将来の認知症リスクに備える)

通常「成年後見人を立てる」というと、ご本人や家族の方が認知症などにより判断能力がなくなってしまった(俗にいうボケてしまった)後に申立てをするというイメージを持っている方が多いのですが、この「任意後見契約」制度では、将来の認知症リスクに備え、自分の頭がハッキリしている間に、信頼のおける特定の人物や第三者を事前に後見人候補者として選定しておくことができる画期的な制度なのです。

身寄りのない方は近場にいる専門家(行政書士、弁護士など)を選ぶことも可能です。

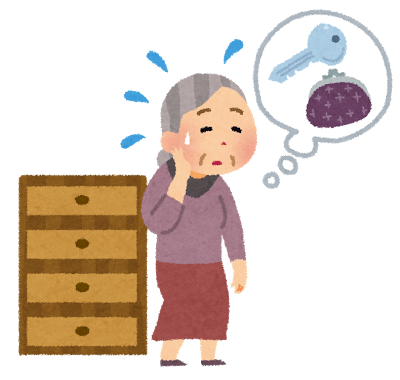

認知症になってしまうとこんなことで困るかも。。

●自分の財産の管理ができなくなる

●施設への入所契約や病院の入退院手続き

●介護や医療サービスの契約手続ができなくなる

●家屋の維持管理や賃貸収入の管理ができない

●健康管理・衛生管理もできなくなる

●日常生活に必要な様々な手続きや契約ができなくなるなどなど、認知症の進行に伴い上記の手続きや管理が出来なくなることは命の危険にも関わること。

特におひとり暮らしの方は、周りにサポートする人がいないため、深刻な事態に陥ってします可能性もあります。

後見人は上記のような事務や契約の締結、財産管理などをご本人の代わりに行うことができます!

「任意後見制度」の特徴とそのメリット

後見人を事前に選任できる

成年後見制度には実は2種類あり、ひとつは「法定後見制度」。これはすでにご本人が認知症などになってしまった後に申立てる制度です。その子供や親族が「後見人になりたい」と申立てをするケースが多いのですが、ご本人の財産額が多かったり、こどもたちの間で意見の相違などがある場合には、裁判所は「問題あり」として、第三者(弁護士など)を後見人に選任するケースが多いのです。事実、現在親族が後見人として認められる割合はたった3割程度です。

| 法定後見 | 任意後見 | |

|---|---|---|

| 概要 | 認知症になった後に後見人を選任 | 認知症になる前に後見人候補をきめておける |

| 選任方法 | 家庭裁判所が選任 (顔も知らない専門家が選任 される場合も多い) | 自分の信頼おける人が後見人に選ばれる |

| 支援の内容 | ほぼ全ての法律行為や事務手続き (本来なら本人が希望しないであろう手続も含む) | 事前に決めた内容のみ後見人は支援を行う。(希望する内容のみ) |

| 報酬 | 家庭裁判所が決定 | 後見人になる人と事前に話し合って報酬額を決定できる |

上記のように、ご本人がまだ判断能力があるうちに将来の後見人候補者(信頼のおける専門家、頼りになる子や甥姪など)を自分で選ぶことが出来るのが、この

「任意後見(契約)制度」なのです。

「顔も見たこともない第三者に自分の財産を管理されたくない」「後見人は自分で決めたい」等々お考えなら、ぜひこの制度の活用をおすすめします。

おひとり様や身寄りのない方に特におすすめ

おひとりで独居されている方、親戚はいるけど遥遠方に暮らしており頼ることが出来ない方にとっては、もし自分が認知症になってしまった場合、命に関わる事態に陥ってしまいます。

周りに頼れる方がいない場合には、万が一に備えて事前に、身近な専門家や信頼のおける友人・親族などと任意後見契約を結んでおけば安心です。

委任したい内容を前もって自由に決められる

家の管理やお金の管理・そのほかの委任事項を、信頼のおける親族や専門家としっかり話し合いきめていきます。

先ほどご説明した「法定後見」の場合、本人はすでに認知症になってしまった後から後見人をえらぶため、本人の意に反した後見人が財産管理や身上監護を行う可能性もあります。もしかしたら、施設や病院なども自身の希望とは違う場所などに入れられてしまうかもしれません。

その点、任意後見契約の場合、事前に後見人候補の方とよく話し合って、委任したい内容を決めることができます。

| 貴重品の管理 通帳や印鑑、各種権利証書などの貴重品をご本人の代わりに管理します。 |

| 医療に関する契約や諸手続き 病院の入退院における事務手続きや支払い、介護施設への入所契約などを行います。 |

| 生活環境の整備・介護契約のサポート 生活状況に応じて、家事を代行するヘルパーとの契約、訪問介護契約などを行います。 |

| 不動産の管理・手続き ご自宅がある場合には、その維持管理、固定資産税支払い、修繕など。 |

| 定期収入や支出の管理 年金などの定期収入の受取り、生活費などの定期的支出などを行います。 |

| 役所との手続き 行政機関が発行する各種証明書(戸籍、住民票その他)の請求のほか、介護認定の手続き |

| 金融機関との取引 上記の各手続きを行うために必要範囲内で、預金引き出し、振込などを被後見人の口座 |

(注意点)成年後見人の仕事に含まれないもの

※以下の行為は後見人は行う事ができません

・直接、家事や介護をすること

このような「介護そのもの」はヘルパーや施設がサポートするものです。

ヘルパーの契約や施設入所契約などを後見人は行います。

・身元引受人になること

入院時や施設入所時に、費用の支払いが滞った際の費用保証や、死亡時の身元

引き受け保証は、後見人個人として責任が取れないため、出来ません。

・病気の治療や手術時における、医療行為の同意

後見人には医療行為の同意権限がありません。親族から同意を得る必要がありま

すが、身寄りがない場合は最終的に医師の判断を仰ぐことになります。

・遺言や養子縁組、離婚などの意思表示

これらは本人のみにしか許されていない行為(一身専属権といいます)であり、

後見人は代理で行うことはできません。

・財産の投機的運用をおこなう

後見人の役割は被後見人の財産を守ることを役目としています。

なので、株式投資やそのほかの投機的運用はリスクが伴う為行いません。

手続のながれ ~当事務所が後見人候補になる場合~

初回個別相談(無料)

まずは面談でお話を伺います。現在の生活状況や将来、成年後見人に頼みたい事項や報酬額などについて等、何でも当職にご相談くださいませ。

納得がいくまでじっくりお話しさせていただきます。

契約書原案起案

ご相談いただいた内容やご希望を考慮し、将来認知症になった場合にどのようなサポートをするかなど、お互いが合意した内容にそって任意後見契約書の原案を起案します。契約書作成に必要な公的書類等も当方で収集いたします。

面談(契約書原案をご提示)

完成した契約書原案をご依頼者様へご提示。

最終的な文言調整や内容、意思確認などを行います。

追加の要望、訂正などがあれば遠慮なくお伝えください。

公証役場にて任意後見契約書作成

公証人役場にて、依頼者(お客様)と候補者(当職)が公証人立ち合いのもと、任意後見契約書に署名押印し契約を締結します。

将来もし認知症になってしまった時から後見事務はスタートします。

定期的な連絡・面談(日頃の安否確認)

契約締結後は、定期的な連絡などを通して日頃の安否確認を行います。必要に応じて面談なども行います。その中でもし異変を感じたら(言動がおかしいなど)、任意後見契約に基づき、すぐに後見の申立てを行います。

任意後見の開始

判断能力が低下し、財産の管理や身の回りのことができなくなってきたと感じた場合、家庭裁判所に任意後見利用開始の申し立てを行い、後見開始いたします。

後見開始の時期はお客様とよく話し合い決めさせていただきます。

あらかじめ契約書で決めておいた内容についてサポートを行います。

ケアマネジャーやケースワーカーと連携し、ご本人の希望にそった生活を送れるように支援いたします。

契約の終了

任意後見契約はご本人の死亡とともに終了します。

業務を精算後は管理していた財産は相続人または遺言執行者に引き継ぎます。

財産を特定の方に相続させたい場合には、判断能力があるうちに公正証書遺言を作成しておくことが大事です。

また、身寄りがなく葬儀やその後の整理も任せたい場合には死後事務委任契約も任意後見契約と同時に事前に結んでおくことをお勧めします。

●公正証書遺言作成サポートの詳細はこちら

◆死後事務委任契約の詳細はこちら

任意後見契約書作成サポート報酬

| 契約書作成報酬(税抜き) | 80,000円 |

|---|

・手続に必要な費用(通信費、交通費等、戸籍謄本等印紙代)は実費でのご請求となります。

・公証役場での公証人手数料(3~4万円程度)は別にかかります。

任意後見契約の報酬額

後見契約を結んでいても、認知症などにならずに、この任意後見サービスをご利用されずに生涯を終えられる方もいらっしゃいます。本来はそれが一番望ましいカタチだと思います。

ただし、万が一ご自身が認知症になってしまった場合、この「任意後見契約」はころばぬ先の杖としてチカラを発揮し、ご自身の尊厳を失うことなく、希望通りの余生を送れるようにサポートしていけるようにするのが、この契約の主旨なのです。

| 管理財産総額 | 報酬額(ひと月) |

|---|---|

| 3,000万円以下 | 20,000円 |

| 3,000万超~5,000万円以下 | 30,000円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 40,000円 |

| 1億円超 | 50,000円 |

【その他に必要な費用】

●後見監督人報酬

後見事務を行うにあたり、後見人の事務をチェック(不正や見落としがないかを監視)を

行う「任意後見監督人」が裁判所により選任されます。この任意後見監督人の報酬は、ご

本人の財産額などにより異なりますが、相場としては月2万~5万円程度です。

※上記費用はご本人が認知症になり、サポートが始まってから発生するものです。

ご本人の判断能力があるうちは一切発生いたしません。

【契約締結に際し必要な書類等】

■ご依頼者の身分証明書(自動車免許証、保険証など)のコピー

■ご依頼者の印鑑証明書(三か月以内に発行されたもの)

■ご依頼者様の財産(金融資産、不動産など)についての資料

■その他、当事務所が必要と判断した書類

※国家資格者である行政書士には法律により守秘義務が課せられております。

取得した個人情報は漏洩する心配は一切ありませんのでご安心ください。