遺言書作成(公正証書遺言作成サポート)

当事務所では遺言書の作成を希望されるお客様に対して、公正証書での作成をお勧めしております

手書き(自筆証書遺言)の場合、第三者のチェックが入りずらいため遺言書としての体裁を整えていないものがほとんどです。

遺言書はただ思いつくまま書けばよいというものではなく、内容が曖昧であったり、誤記、誤字等があると、せっかく作ったはいいが相続手続きには使えず、無効となってしまい、却って遺族同士でのトラブルに発展してしまうケースも多々あります。

公正証書遺言の場合、その内容を事前に法律のプロである行政書士と公証人のチェックし、公文書という形で残すため、公的にも私的にも絶大な効果と信用力があります。

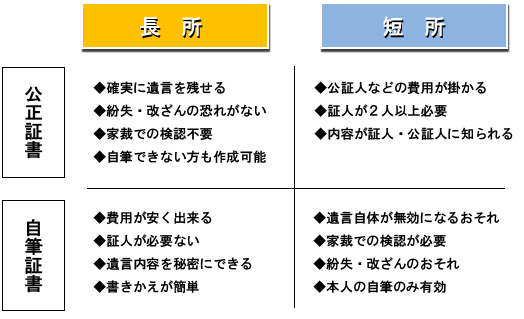

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

※2020年7月10日から開始された、法務局による「自筆証書遺言保管サービス」を利用した場合、法務局に預けた自筆遺言書については、家庭裁判所による「検認」は必要なくなりました。(※上記サービスを利用していない自宅保管等の自筆遺言は従来とおり、本人死亡後に家裁の「検認」が必要)

ただし、遺言書を保管する時点において、法務局では遺言の「内容」が法的に有効か無効など中身まではチェックをしません。その点において、弊所では、遺言内容について専門家による法的アドバイスが入る「公正証書遺言」をお勧めしております。

(※横浜駅西口公証センターにおいても同様の見解を示しています)

公正証書遺言をお勧めする4つの理由

安心! 紛失や破棄の心配がない

失くしたり、誤って捨ててしまっても慌てることはありません

公証役場で原本を保管しているので、紛失したり誤って捨ててしまったりしても心配はありません。

これは手書きの遺言書にはないメリットです。

また、相続発生後、公証役場の検索システムを使い、被相続人が生前に遺言書を作成したかしていないかを調べることもできるので非常に便利です。

安全! 改ざん、隠蔽される危険性がない

原本が公証役場に保管されているので安心安全です

公証役場で原本を保管しているため、改ざんや隠蔽を防げます。自筆の遺言書で自宅に保管している場合など、自分に不利なことが書かれている遺言書をみつけた推定相続人が自身の都合のいいように書き直してしまい後々、トラブルになるケースも実際に起きています。

公正証書遺言の場合はそのようなことは起こりえませんので安全です。

確実! 方式不備で無効になる恐れがない

公文書というかたちで残せるため、絶大な信用力があります。

遺言内容を行政書士および公証人がダブルチェックし、作成時には遺言者本人の身元確認および作成意思、判断能力の有無を確認いたします。なので、手書きの遺言書ではよくある「無理やり書かされたのでは?」「認知症を患ってたので本人は理解していなかったのでは?」などの難癖を後々つけられる心配が低くなります。

スムーズ! 家庭裁判所での「検認」が不要

原則相続人全員で検認が必要です。申立てから手続きまで通常1~2か月かかり、手間も時間もかかります。

手書き(自筆証書遺言)を作り、自宅や金庫などで保管していた場合、遺言者が亡くなった後、その遺言書はそのままでは手続にも登記にも、何も使えないタダのメモ書きです。

相続発生後、相続人全員で家庭裁判所に出向き、その存在を確認する作業(検認)を行わなければなりません。つまり家裁のお墨付きをもらわなければ手続きには全く使えないという訳です。公正証書の場合は生前に遺言者の本人確認をし、俗に言う「役所のお墨付き」をもらっているため、この面倒な検認作業は一切不要です。この検認の免除が公正証書遺言の大きなメリットでもあります。

※2020年7月開始の法務局における「自筆証書遺言保管サービス」を利用の場合、本人死亡後に行う、家庭裁判所における「検認」の必要がなくなりました。

しかしながらこの保管サービスを利用する際、法務局窓口では遺言内容の有効無効、相続手続きで使える文言かどうか、その他誤字脱字の有無など、内容に関するチェックは一切行いません。

チェックするのは、①遺言の本文が自筆で書かれているか ②日付があるか ③氏名と押印があるか、の基本項目のみです。

つまり、場合によっては本人死亡後、遺言内容無効、または不備によりその遺言書は相続手続きに使えない危険性があります!

そういった点から、弊所では遺言「内容」についても相続の専門家のアドバイスがもらえる公正証書遺言を強くおすすめいたします。

※横浜駅西口公証センターにおいても同様の見解を示しています。

遺言をとくに残したほうがよい場合の一例

以下に挙げるケースでは特に遺言書をつくることを強くお勧めします。

子どもがいないご夫婦

配偶者の兄弟にも相続権があります

もし、夫が遺言書をのこさずに他界した場合、お子様がおらず、夫の両親も既に他界している場合は、兄弟たちに相続財産の4分の1を請求する権利が発生します。このケースでは生前に遺言書を残すことで妻に全財産を相続させることが可能です。必ず遺言書を作成しましょう!

お子様がおらず、両親共に他界の場合

相続人以外に財産をのこしたい

内縁の妻や世話になった息子の嫁など

事実婚の「ご夫婦」の場合、そのパートナーには相続権はありません。大切な方を不幸にしないためにも必ず遺言書は残しておきたいものです。お孫さんや、面倒を看てくれた息子の嫁などに財産を遺してあげたい場合や施設・団体に寄付をする場合も同様です。

病気や障がいをもつ相続人がいる

ダウン症や精神障がいのこどもがいる

唯一残される子供がダウン症や病気の場合、その子単独では相続手続は困難です。その場合は必ず遺言書をのこすようにしましょう。さらに遺言書の中に「遺言執行者」を指定することで、その方が子供の代わりに、遺言書に沿った相続手続(銀行手続、各種契約手続)を行えます。

執行者には信頼のおける親族や相続手続の専門家(行政書士など」を指定することができます。

相続人同士の仲がわるい

事前に準備し、紛争を予防

子供達が仲が悪い場合でも、相続が発生した場合には否応でも遺産分割の話し合いをしなければなりません。事前に遺言書で分割の仕方を整えておけば、紛争の予防にもなります。ただし、あまりに偏った分割内容の場合、取り分の少ない子供から遺留分の請求をされる場合がありますので注意は必要です。

再婚したが先妻との間に子供がいる

前妻との子供にも相続権があります

夫が再婚で、後妻との間に子供がいる場合、夫が死亡した場合は相続人は現在の妻、その子供、そして前妻との子供たちになります。前妻の子供達とは全然面識もない場合も多いのです。遺言書がないと、その子供たちを含めて全員で遺産分割の話し合いをしなければなりません。このケースは争いにも繋がる場合も多いので、遺言書は確実に残しておきましょう。

遺言執行者を指定したい

遺言書に沿った分割を確実に実行できます

遺言書は、その内容が実現されなければ意味がありません。遺言者の意思に沿った内容を確実に実現させるため、遺言書の中で「遺言執行者」を指定することができます。

「遺言執行者」は全相続人を代表して遺言書の内容を実行する法的に強い権限が付与されます。通常は信頼のおける家族・親族を指定する場合や、専門家(弁護士や行政書士など)を指定する場合が多いです。

公正証書遺言作成サポート ~手続きの流れ~

お問合せから遺言書完成までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

初回無料相談をご希望の方はお電話、FAX、お問合せフォームからお申込みください。ご希望日時をお知らせください。ご自宅や指定場所(カフェ、ファミレス等)でのご相談をご希望の場合は直接お伺いします。

初回相談は無料です。お気軽にお申込みください。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております(応相談)。

事務所代表の大屋が直接対応いたします

初回無料相談

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。どのような遺言書をつくりたいのか、お聞かせください。

遺言書には具体的な財産の分け方以外に、家族や大切なひとへの感謝の気持ちや想いをつづることも可能です。

初回相談では、費用や作成までの流れ等を丁寧にご説明いたします。

ご契約

費用、手続き面、作成期間などご納得いただきましたら、正式に手続きを開始いたします。この時、着手金等は一切不要です。お客様側でご用意いただく書類についてご案内いたします。当方では手続に必要な戸籍謄本等、その他書類を取り寄せます。

遺言原案作成

ヒアリングした内容をもとに当事務所と公証人が打合せを重ね、法的に有効な公正証書遺言の原案を作成いたします。

その後、完成した原案をご依頼者様に確認していただきます。ご納得されましたら、公証役場への訪問日時の調整をいたします。

公証人役場にて遺言書作成

指定日時に公証人役場へ赴きます。予め作成した原案に公証人の認証を加え、正式な公文書というかたちで公正証書遺言を作成します。作成にあたり、2名の立会人必要です。

1人は当事務所代表の大屋が務めますが、もう1名のあてがないという方はご相談ください。提携先事務所の先生が務めることも可能です(費用別途)

遺言書(謄本)お渡し

公正証書遺言作成サポート報酬

基本料金表

| 基本報酬(税込) | 88,000円 |

|---|

・手続に必要な費用(通信費、交通費等、戸籍謄本等印紙代)は実費でのご請求となります。

・立会人の用意をご希望される方は11,000円(税込)が別途必要です。

・上記以外に公証人の手数料が別途必要となります。(以下参照)

| 公証人手数料一覧 | ||

|---|---|---|

| 証書の作成手数料 | 目的となる財産の価格 | 手数料(相続人1人当たり) |

| 100万円まで | 5,000円 | |

| 100万円超200万円まで | 7,000円 | |

| 200万円超500万円まで | 11,000円 | |

| 500万円超1,000万円まで | 17,000円 | |

| 1,000万円超3,000万円まで | 23,000円 | |

| 3,000万円超5,000万円まで | 29,000円 | |

| 5,000万円超1億円まで | 43,000円 | |

| 1億円超3億円まで | 43,000円に、5,000万円超過するごとに11,000円加算 | |

| 3億円超10億円まで | 95,000円に、5,000万円超過するごとに8,000円加算 | |

※全体の財産が1億円以下のときは手数料額に11,000円加算されます。

※上記手数料額は相続人1人あたりの金額です。例えば相続人2名に各々1000万ずつ相続

させる場合、手数料は17,000×2名=34,000円となります。

【作成に必要な費用の一例】

■自宅不動産3,000万円 / 預貯金1,000万円 =遺産総額4,000万円

■遺言者A氏(70代男性)、推定相続人は妻B(70代)と長男C(30代)の2名

■遺言内容 : 妻へ自宅不動産、長男には預貯金を相続させたい

■立会人1名を当事務所に手配をご依頼

A.行政書士大屋事務所報酬額:88,000円

B.別途手配の立会人報酬: 11,000円

C.公証人手数料:①40,000円【23,000円(妻分)+17,000円(長男分)】

②11,000円【財産総額が1億円以下につき追加加算分】

③手数料総額(①+②)=51,000円

上記のケースだと総費用は150,000円(A+B+C)となります。

※上記のほか、戸籍謄本、郵送費等が発生した場合、実費でのご請求となります